こんにちは。鹿児島県在住で九州のおいしいものや「沼」にハマっている人を取材している横田ちえです。

仕事柄、あちこちの漁港で海産物を食べる機会があります。記憶に残っている漁港グルメはたくさんあるのですが、その中でも特に強烈に印象に残っているのが「鰤王(ぶりおう)」。鹿児島県長島町にある東町(あずまちょう)漁協のブランド魚です。

初めて食べたとき、その味に衝撃を受けました。ブリはどこで食べてもそれなりにおいしいものですが、「今まで食べたブリと全然違う……」とハッキリ感じたのです。さほど味の違いに敏感でない私でも分かるほど、鰤王は段違いにおいしかったのです。

このおいしさを言葉で説明するのは難しいのですが、強いていうなら「味に透明感がある」でしょうか。もちろん臭みなど一切なく、脂がほどよく乗りつつもさっぱりしていて、身の味わいも澄んでいる……。新鮮さゆえ、歯ごたえもサクッとしていて、身が締まっています。

もう、食べている間は「おいしい」以外の言葉を忘れてしまうほど……。このおいしさに目覚めて以来、いろんな人に布教しまくっており、周りからも大評判です。

身近な人には一通り布教しつくしてしまった……けれど、こんなにおいしい鰤王をもっとたくさんの人に知ってほしい!!! という思いでこの記事を書いています。

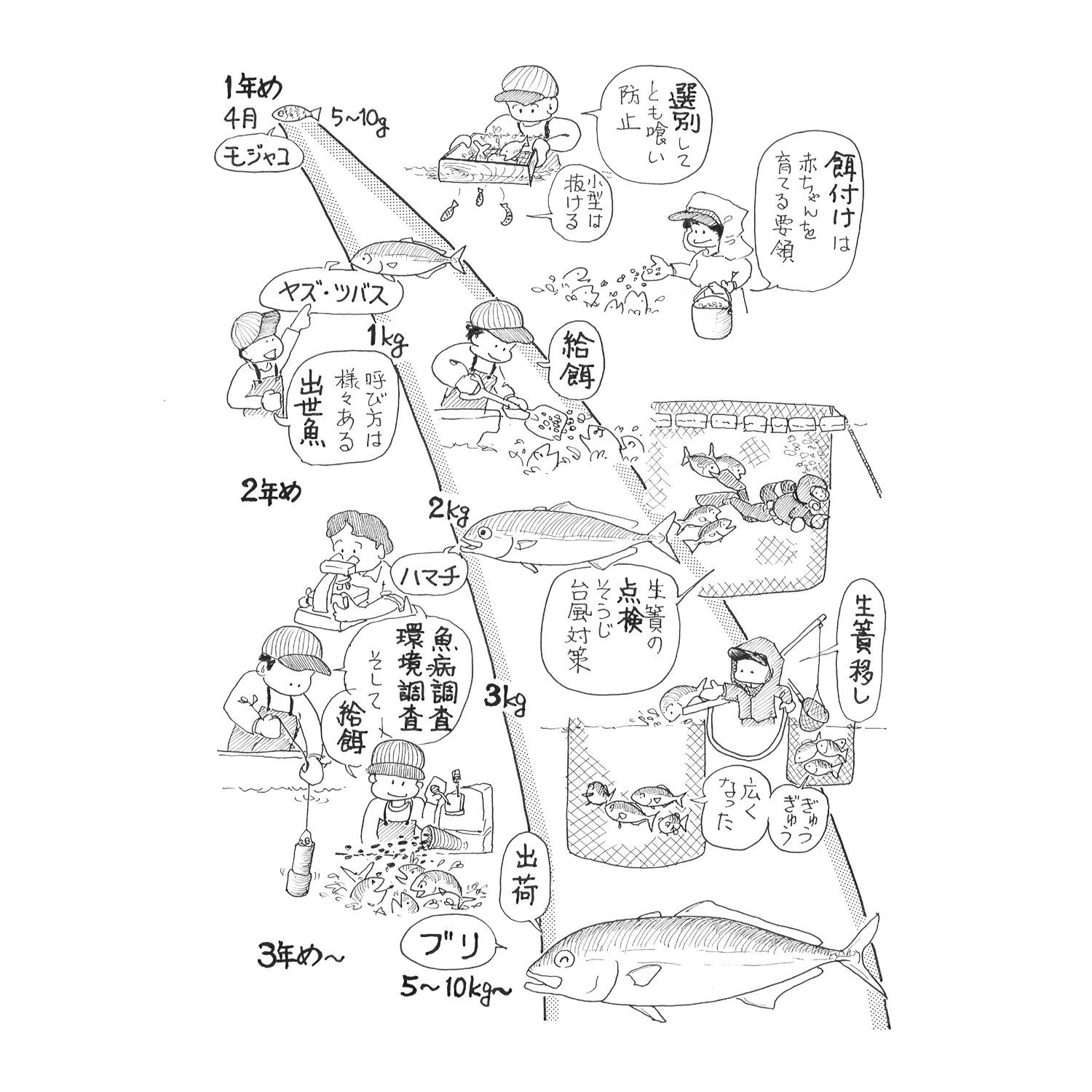

とにかくこの鰤王がおいしすぎる! ということをまず伝えたいのですが、同時に、この鰤王を生産している東町漁協がすごいのです。鰤王が養殖されている長島町は年間を通して温暖で潮流が速く、ブリの養殖に最適な環境。しかし、この恵まれた環境もさることながら、

- 超徹底した鮮度・品質管理

- 先進技術を取り入れまくった生産管理

- 次世代を育てる仕組み(平均年齢37歳で組織も若い)

- 先を見据えた経営

と、とにかく漁業に対する熱量と行動力がすごい。鰤王のおいしさとブランド力の裏には、こうした東町漁協の合理的かつ先進的な取り組みがありました。

今回は「鰤王がとにかくおいしい!」というお話とともに、その生産の舞台裏について、東町漁協で伺ってきました。

【鰤王の魅力 もくじ】

まずは「鰤王」がおいしすぎることを全力で伝えたい

まずは鰤王のおいしさについて。そもそもブリはおいしいですよね。お取り寄せしなくても、近所のスーパーで買ったブリも充分おいしい、分かります。でも鰤王はやっぱり違うのです。

- 【味の透明感が違う】

脂はしっかり乗りつつも、乗りすぎていないから身の味わいがさっぱりと澄んでいます。加熱してもおいしくて、ブリしゃぶ、ブリ照り、焼き魚とどんな調理法も◎。特にブリしゃぶはいくらでも食べられちゃいます - 【食感が違う】

「コリコリとした新鮮な食感」「熟成させねっとりした食感」の2パターン、どちらの楽しみ方もできるのが魅力。

お取り寄せした場合、コリコリ食感を楽しみたいなら届いてすぐに。ねっとり食感を楽しみたいなら、真空パック(フィレ加工・ロイン加工)のまま3~4日ほど冷蔵庫で熟成させると、食感が変わり、旨みや甘みも増します

※ただし、到着後の保存状態にもよるため、基本的には届いたらなるべく早く食べることが推奨されています - 【安定感が違う】

鰤王はいつ食べてもおいしくて安定感があります。魚はやはり個体差があるもの。ときには「あまりおいしくないかも……」という個体を引き当ててしまうこともあるかと思います。でも鰤王はいつ食べてもおいしい。

その裏には生産者側の努力があるのですが(後で詳しく説明します)、お取り寄せしたときも、長島町へ行ったときも、いつでも抜群においしかったです

鰤王を生産している鹿児島県の東町漁協では通販にも力を入れており、1本まるごとだけでなく、フィレ加工、ロイン加工など一般家庭でも調理しやすい形でも購入できます。魚の扱いにさほど慣れていない人でも扱いやすい!

【用語集】

- ラウンド……漁獲されたままの丸々1本の状態。

- フィレ(フィーレ)……三枚おろしにされた状態。

- ロイン……フィレをさらに背身と腹身に分けた状態。

さらに出荷は通年行っています。夏と冬でエサを変えるなど季節に応じた対応をしており、年間を通しておいしい鰤王が出荷されているとのこと。

ちなみに、夏は早期出荷用に育てた「早生鰤王(わせぶりおう)」で、刺身で食べるのが特においしいということです。脂がのりやすいのは冬ですが、夏の鰤王はさっぱりしていてこれはこれでおいしい。つまり、鰤王のお取り寄せは1年中オススメです。

🐟「鰤王」のフィレは楽天市場でも買えます

🐟「鰤王」のロインは楽天市場でも買えます

🐟夏だけの「早生鰤王」も脂がのっておいしい!

「鰤王」のお気に入りの食べ方

早口で鰤王の魅力を解説してきましたが、少しでも伝わったでしょうか? ここからは、東町漁協のお二人にもお話を伺います。

―― 鰤王があまりにおいしすぎて、初めて食べたときからすっかりメロメロになっています。今日はよろしくお願いします!

人それぞれ好みはありますが、うちのブリはおいしいと言われることが多いですね。多くの人に好かれる味なんだと思います。最近は、鰤王を買って食べてみたらおいしかった! とわざわざ東京から電話をくださった方もいましたね。

―― 私も鰤王の味に感激したので、その方の気持ちは分からなくもないです。刺身がおいしいのは言うまでもないですが、鰤王でブリしゃぶにするのが大好きで……! 鰤王だと全然生臭くならないんですよね。

ああ、ブリしゃぶは冬にいいですよね。あれはおいしい!

―― お二人は鰤王をどうやって召し上がるのが好きですか?

やっぱり刺身ですかね。あとはタタキ! カツオのタタキと同じ要領で、周りだけ火を入れるんです。フライパンでさっと焼いたら冷水にくぐらせて火が入りすぎないようにしてください。ねぎやしょうがと合わせて食べると、さっぱりしておいしいですよ。

照り焼きがおいしくてねぇ。必ず弁当に入っています。毎日食べても飽きないんですよ。

―― どちらもおいしそうですね……!

鰤王のカマもうまいんですよ。

―― カマ! 鰤王ファンとしてはぜひ試さなくては……。

「鰤王」のおいしさの秘密

鰤王のこだわり1:エサがすごい

―― さて、ここからは鰤王のおいしさの秘密について教えてください。単刀直入にお聞きしますが、鰤王はなんでこんなにおいしいのでしょうか?

一番はエサだと思います。昔はカタクチイワシやサンマ、サバなどの生エサを使っていたけど、どうしてもブリが脂っこくなってしまって。しかも生エサ自体が、時期によって脂のりにムラがある。だからブリの品質にもバラツキが出ていました。

2005年にオリジナル飼料「鰤王EP」「鰤王マッシュ」を開発して以降は、統一性の高い肉質になりました。多くの人に好んでもらえるブリかなと。

―― 一般的な消費者の視点だと、飼料よりも生エサの方が「こだわっている」といったイメージを持つのですが、品質が安定しないというのは確かに……。鰤王が常においしいのはエサの影響が大きいのですね。

ちなみに、エサを変えたことは味以外にもメリットがありました。生エサは脂が海に流れるなど漁場環境に良くない面もあって。生エサで続けていたら、もうここでは養殖をできていなかったでしょうね。

―― 多くの面で利点があったのですね。

こうやってエサを改良して、品質管理を徹底しているので、今の養殖魚はものすごくおいしい。養殖では原料を一度乾燥させたり冷凍させたりしたエサを使うので、アニサキス*1のリスクもほとんどありません。

昔の養殖魚のイメージで「養殖はおいしくない。天然の方がいい」という人もいるかもしれませんが、鰤王を食べてもらえればその印象は覆るでしょうね。

魚だけ「天然だ、養殖だ」と言われますが、畜産物や農産物だっていわば“陸の養殖”ですよ。人が食べているものはたいていが養殖です。

―― 確かに……! 魚だけ「天然」にこだわる人が多いのは興味深い現象ですね。

\鰤王、食べたくなっちゃった…/

鰤王のこだわり2:温度管理がすごい

―― 今朝、水揚げ場の見学もさせてもらったのですが、徹底した温度管理が印象的でした。

やはり鮮度が大事ですから。漁業者さんが生けすからブリを取り上げて、それを船上ですぐ締めて、冷やした状態で漁協の水揚げ場まで持ってきてもらいます。

【用語集】

- 漁業者……漁業に従事している人のことで、本記事では実際に鰤王の養殖をしている人を指す。

- 漁協……漁業協同組合の略。漁業者への指導や必要な物資の販売などを行う。東町漁協では鰤王のエサ開発・ブランド化・販売促進・販売(輸出)先の開拓なども担っている。

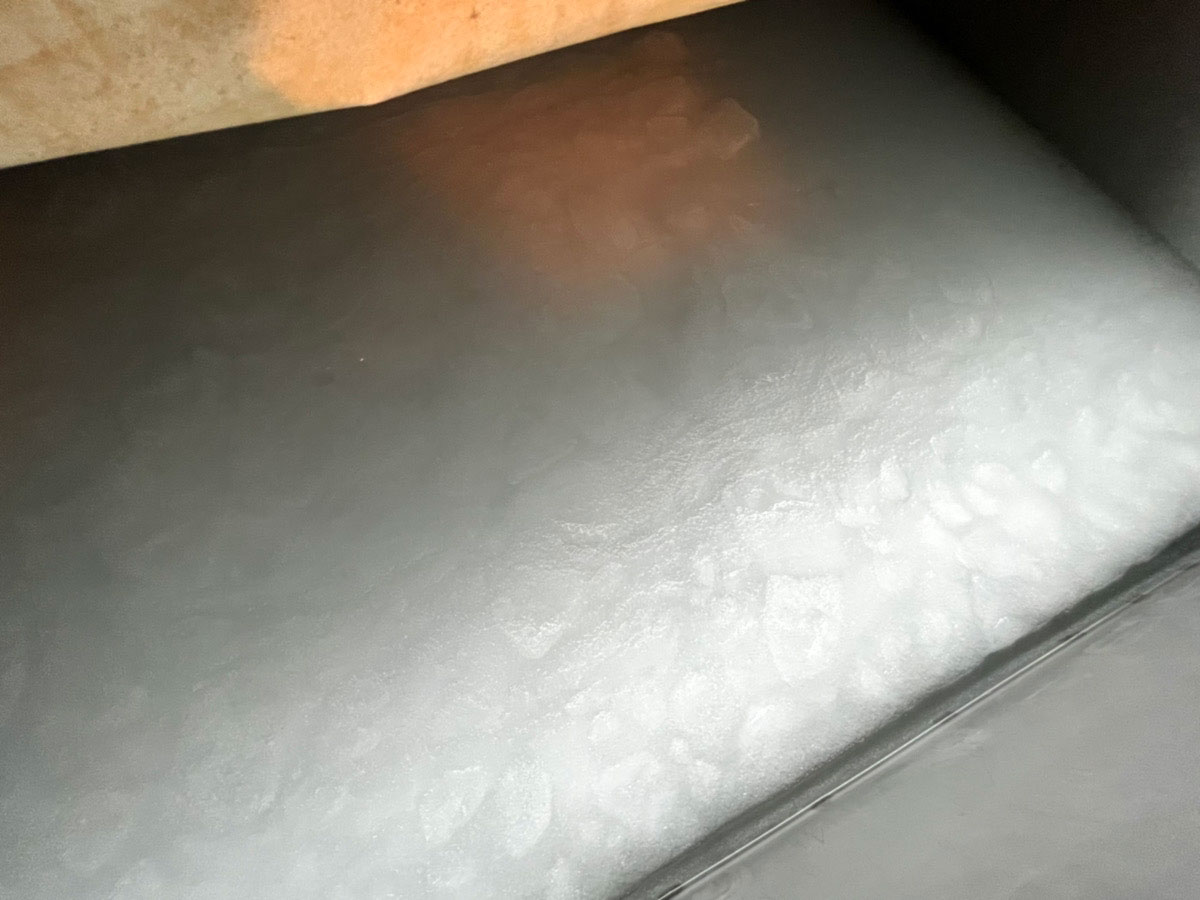

―― 水揚げ場に届いた後もすぐに冷やされていますよね。

ブリの魚体重を計ったらすぐ「スラリーアイス」の入ったタンクで冷やし込みます。スラリーアイスというのは、塩水とシャーベット状の氷を合わせたような特殊な氷ですね。普通の氷だと粒が大きいので魚体を冷やすときに隙間があいてしまう。スラリーアイスは魚にまとわりついて急激に温度を下げてくれます。

―― なるほど! 一消費者としては想像もつかないところにこだわりが隠れていました。

ブリを上げてからずーっと、とにかく温度が上がるすきを作らないのが大事なんです。スラリーアイスで冷やしたブリは、中心までしっかり冷えていることを確認して加工所へ運んでいます。加工場も水揚げ場のすぐ裏にあって、漁協の方でスピーディーに加工まで行っています。

―― 「絶対温度を上げないぞ」という強い意志を感じます。ここまで徹底して管理するから、鰤王はあんなにおいしいんですね。

\万全に管理されているのでお取り寄せでもおいしい/

鰤王のこだわり3:最先端の技術活用がすごい

―― ほかにおいしさの秘密はありますか?

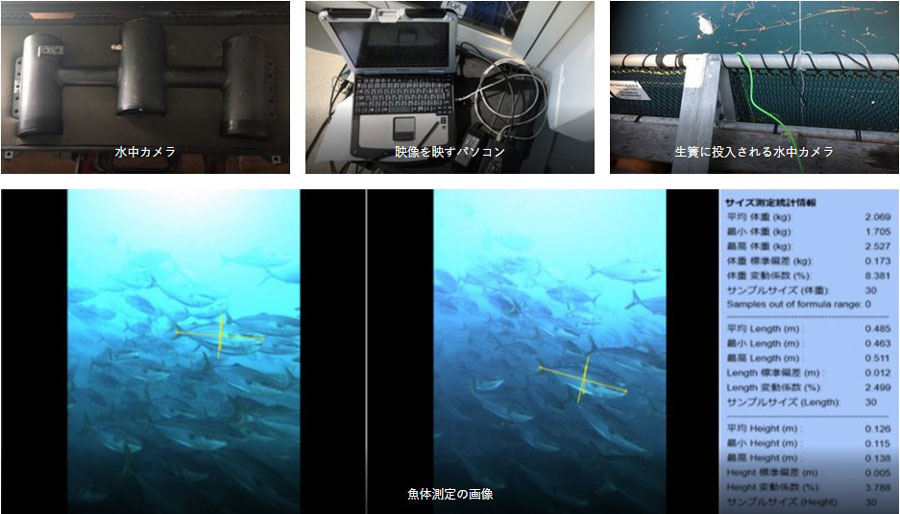

魚体測定カメラで魚体重を計って出荷のタイミングを決めています。これは魚が泳いでいる状態のままで魚体重を計れるものですね。そろそろ出荷という生けすにカメラを入れると、映像を解析して魚体重を出してくれます。

―― すごい技術ですね!

それまでは、ブリを網ですくって、麻酔にかけてから1匹1匹計っていたんですよ。どうしても魚が傷みやすくなりますし、ストレスで病気になってしまうこともあった。漁業者さんの人手も必要になるし、なかなか大変でした。

―― ブリにもストレスを与えず、よりいっそうおいしくなり、さらに漁業者さんも働きやすくなったんですね。いいことしかない。

東町漁協は「現状維持はあり得ない」という考えでやっています。というのも、現状維持だと結果的に現状維持さえできないんですよ。いろんな挑戦をしていって、最低でも現状維持するという感覚です。

\大切に育てられた鰤王、ここから買えます/

「現状維持はあり得ない」。常に先手を打つ経営戦略

―― 「現状維持はありえない」という言葉、胸に刺さると同時に、鰤王のおいしさにも密接に関わっている考え方だと思いました。この考えのもと、どんな取り組みをしてこられたのか伺いたいです。

もともと、このあたりではカタクチイワシがたくさん獲れました。それを有効活用しようと始まったのがブリの養殖です。生エサが豊富だったので、あまりコストがかからず儲かったようですね。

ただ、コストは安かったけど、出荷はとにかく大変で。陸続きじゃなかったから、船で天草や出水へ運んでいました。1974年に黒之瀬戸大橋が開通してから、輸送関係のインフラが整ったので一気に出荷しやすくなり、ブリ養殖も本格化しました。

―― それ以降の取り組みはどんなものがあったでしょうか?

いろいろありますね。代表的なものをピックアップすると、このような感じでしょうか。

- 1982年:いち早くアメリカ輸出

- 1988年:加工事業を始める

- 1998年:養殖魚加工場で全国初のHACCPを取得

これにより、ブリを冷凍だけでなく生(冷蔵)で輸出できるように - 2003年:全国初の対EU輸出水産食品取扱施設

- 2005年:「鰤王」商標登録

- 2015年:販売会社JFA設立

- 2016年:ぶり奨学金制度スタート

―― 本当にいろいろある……! 攻めの姿勢ですね。

輸出は精力的に拡大していきたい

―― これらの取り組みから見ても、輸出の拡大に積極的なようですが、現在は何カ国に輸出されていますか?

31カ国への輸出実績がありますが、日常的に取引しているのは16カ国くらいかなと。輸出の60~70%はアメリカで、主に日本食レストランなどで使われているようです。ちなみに、日本と違って海外では脂のりが重視されるので、エサなども使い分けていますよ。どうしても国内需要は先細りで限界があるので、これからも海外には積極的に展開していきたいですね。

輸出に関しては、2020年にコロナの影響で一時期輸出ストップになって大幅に減少しましたが、それ以前は年間約20億円を輸出していました。

―― ここにもコロナの影響があったんですね。

逆に国内はスーパーでの需要が伸びました。フィレ加工、ロイン加工とやっていますが、特にロイン加工が伸びましたね。なので出荷量自体はさほど落ちていません。

ロイン加工までできる漁協は全国的にもなかなかないと思いますが、いち早く加工場を持っておいたことが功を奏しました。

―― 家庭だとフィレやロインの方が扱いやすいですもんね。

今は量販店やスーパーの魚売り場でも魚をさばかないで出すケースが増えてきています。現在はラウンド(丸1本)が30%くらい、フィレが70%くらい、ロインが数%くらいですが、今後はフィレとロインがますます伸びてくるでしょうね。

🐟「鰤王」のフィレはここから買えます

🐟「鰤王」のロインもここから買えます

漁業者の所得を守り、漁協も収益を上げるために

―― 最近はブランド魚が多いですが、鰤王は2005年にはすでに商標登録されていたんですね。

他の商材でもいろんな取り組みがありましたからね。オリジナルの商品を開発する流れがありました。ブランド化して高い品質管理をすることで、魚価が上がれば漁業者の所得も守れるし、漁協としても収益を上げられます。

東町漁協は指導事業や経営管理、生産管理に相当数の人数を割いています。そういう漁協は他にあんまりないんですよ。簡単に言うと、「お金を生まない部署」ですから。

でも漁業者が生活できる場を作っていく上では必要だと思っています。そして、こういったところに人員を割くためには漁協の基盤がしっかりしていないと実現できない。だからやっぱり、収益を上げることが大事です。

JFA(JAPAN FOOD ARTISAN)という販売会社も設立しました。市場からの直接買い付けや加工品の販売、ECサイトや直売所の運営などを行う会社ですね。販路拡大や消費者の認知向上をすることで、漁協の収益拡大・漁業者の所得向上を目指すためのものです。

―― 漁協自ら販売会社をつくるケースって他にもあるんでしょうか?

鹿児島ではうちだけじゃないかな。自分たちで直接消費者へ届けられるような仕組みを目指してやっていこう、というのも立ち上げた理由の一つですね。

若者に帰ってきてもらう「ぶり奨学金」

―― 「ぶり奨学金」もとてもユニークな取り組みですね。

井上貴至元副町長(現在は山形市副市長)の発案ですね。長島町は2004年に町唯一の高校が閉校してしまって、高校進学するには外へ出るしかない。高校や大学卒業後に町に戻ってきてくれたら返済金を全額免除、帰ってこなくても利子免除するという取り組みです。東町漁協でも、ブリ1匹につき1円積み立てて資金協力しています。

―― 漁協にも町にも若い方が多いと肌で感じていましたが、きちんとした雇用があることに加えて、こうした取り組みのおかげもあるんですね。

これまで285人が使って、そのうちの24人が帰ってきてくれています。まだまだこれからの取り組みですけどね。

🐟鹿児島県 長島町のふるさと納税ページ

寄付金の使い道として「ぶり奨学金」に関する事業を選べます

今後の目標は「ブリの完全養殖」

―― 「現状維持はありえない」という考えがベースということは、現在も新しい取り組みをなさっているのでしょうか?

やはり内需には限りがありますから、海外輸出の拡大が一番です。国も養殖ブリの増産を目標に掲げていて、2021年度の246億円(国全体のブリ輸出額)から、2025年には542億円、2030年には1,600億円まで伸ばすことを目標にしています。

―― 東町漁協でも、ますますブリ養殖の生産量を増やしていくのですね。

そうなんですけど、これがなかなか難しくて……。エサや稚魚など、さまざまな面で課題があります。

エサは主にはカタクチイワシの問題ですね。資源管理の強化で漁獲制限がかかる可能性があるので、新たな飼料開発などを考えていかねばなりません。

稚魚はブリの稚魚である「モジャコ」のこと。天然の稚魚を育てるのが現在の主なブリ養殖ですが、ゆくゆく完全養殖を目指していく必要があります。稚魚の不漁が生産量減少に直結しますし、ブリ養殖を長く続けていくためにも以前から取り組んできました。

【用語集】

- 完全養殖……養殖した親魚が産卵した卵からかえった稚魚を成長させて親魚とし、さらに産卵させて再び養殖すること。稚魚を漁獲することなく、全てのサイクルが養殖場で完結している。

- 人工種苗……養殖あるいは漁獲された親から人間の管理下で生産された稚魚のこと。

―― ブリの完全養殖は難しいのでしょうか?

最初は失敗しましたが、10年くらい前からある程度できるようになってきましたね。人工種苗は2022年で30万匹、全体の15%くらいです。国は2050年には養殖ブリの全てを人工種苗にという目標を掲げています。

サーモンや真鯛の養殖は今ほとんど人工種苗なんですよ。でもブリはまだまだ。ウナギほど厳しくはないけど、それでも難しい部類に入りますね。

今まで日本でしかブリ養殖が行われてこなかったのは、稚魚がこのあたりで獲れていたから。完全養殖が実現すれば、日本以外に世界各国で養殖されるかと思います。

―― そうすると輸出にも影響が出てくると……。養殖業って、目まぐるしく変わっていく情勢や環境に応じていかなきゃならないんですね。生産技術を高めていればいいというわけではなくて、時流に応じてきちんと対策をしていかなきゃいけない。

そうです。ただ、うちの強みは漁協と漁業者さんにきちんと信頼関係があって、困難があっても一緒に立ち向かっていけるところです。漁業者さんは家族経営が多いから、変化にも柔軟に対応しやすい。

それに、先ほどもお伝えしたように「現状維持はありえない」の精神で、職員をいろんな研修に派遣して、常に指導、経営、生産管理などの知識を深めてもらっています。今後も先手先手を打っていかなきゃいけないなと思っています。

―― おいしい鰤王生産の裏側に、これだけの取り組みと熱意があったことに胸を打たれる思いでした。ありがとうございました!

🐟🐟🐟

やはり「現状維持はあり得ない」の言葉がすごく印象的でした。

資源管理のための漁獲制限、海の環境の変化、各国の養殖事情、食の趣向の変化、水産関連の法律など、ありとあらゆる要因によって魚価や販売量が左右される養殖魚生産の世界。おいしい魚を作るのはもちろんのこと、とにかく先を見据えて次々と攻めた運営を行っているからこそ、安定しておいしいブリができていることに気付く取材でした。

何はともあれ、とにかく鰤王はおいしいです! そして、あれだけ万全な鮮度・品質管理をしているので、通販でもおいしく食べられます。魚の扱いが難しそう……という方もフィレ加工やロイン加工なら気軽ですよ!

「ふるさと納税」もあるので、ぜひ食べてみてください~!

🐟「鰤王」のフィレを詳しく見る

🐟「鰤王」のロインを詳しく見る

🐟おいしい魚を食べよう🐟

著者:横田ちえ

フリーライター。農業、漁業、地域の伝統食など「食」にまつわるインタビューを中心に手掛けています。取材は九州を中心に全国どこでも。温泉と離島めぐりが好きです。

Twitter:@kirishimaonsen

サイト:鹿児島在住ライター 横田ちえのサイト

ソレドコでTwitterやってます!

今回紹介した商品

「鰤王」を詳しく見る

「鰤王 フィレ」を詳しく見る

「鰤王 ロイン」を詳しく見る

「鰤王 タタキ」を詳しく見る

「鰤王 あら煮」を詳しく見る

鹿児島県長島町のふるさと納税を見る

*1:寄生虫の一種。アニサキス幼虫が寄生している生鮮魚介類を生で食べることで、 食中毒(アニサキス症)を引き起こす。アニサキスの幼虫はマイナス20°Cで24時間以上冷凍すると死滅すると言われている。