- 秋に旬を迎えるお酒

- じっくり熟成させており、ゆっくりと旨味を堪能するのに向いている

- 料理とあわせて食中酒として飲むのに適している

※銘柄紹介に飛びます

日本酒には初めて見る人からはとっつきにくい専門用語のようなものが存在しています。

そんな「よく分からない」用語の中でも、今回は「ひやおろし」の紹介をしていきたいと思います。

冒頭にも書きましたが、ひやおろしとは秋に旬を迎える、「季節感」を感じられるお酒。何をもってひやおろしと呼ぶのか、どんな味わいが特徴か、そしてオススメ銘柄を紹介します。

申し遅れましたが、私、醤油研究家として醤油に関するブログや「醤油手帖」という本を書いている杉村啓です。醤油などの調味料だけでなく、お酒にまつわる本もたくさん書かせていただいています。

ソレドコでは、スパークリング日本酒、甘口と辛口の違い&それぞれのおすすめ銘柄の紹介など、日本酒関連の記事を数々書かせていただきました。

「ひやおろし」はじっくり熟成させて秋に売り出す日本酒のこと

「ひやおろし」とは?

- ひやおろし(秋あがり)はじっくり熟成させたお酒で、秋に旬を迎える

- 「火入れ」が1回のみなので、

- 熟成が進んだそのままの味わいを楽しめる

- 冷蔵保存がオススメ

「ひやおろし」という言葉の説明をするためには、日本酒の季節感について解説する必要があります。

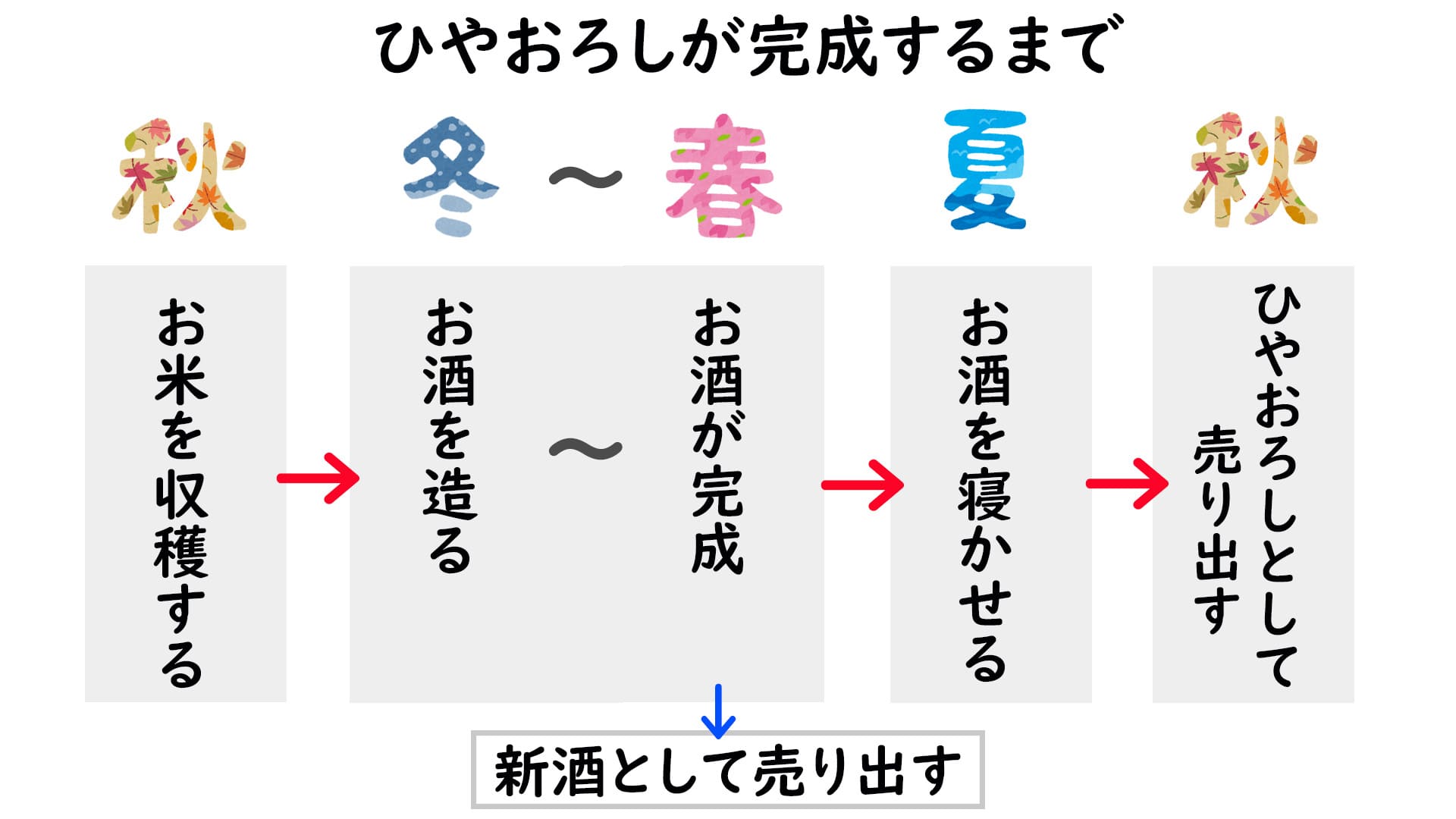

日本酒はお米を使って造られるお酒ですね。そしてお米はだいたい春に田植えをして、秋に収穫をします。基本的に「その年のお酒」は、秋に収穫したお米で冬から春にかけて造られます*1。

お米を収穫して秋に造り始められたお酒は、冬になるとできあがります。これが「新酒」として売られるお酒です。冬から春は「新酒シーズン」でもあるのですね*2。

できたてを冬~春にそのまま出せば新酒になりますが、それを夏の間にしっかりと貯蔵し、熟成させて秋に売り出すのが「ひやおろし」(秋あがり)です。ひやおろしは秋に旬を迎える日本酒なのですね。

ちなみに、日本酒は造ったときに一度、出荷する前にもう一度「火入れ」という加熱殺菌をするのですが、2回目(出荷前)の火入れを行わずに「冷えたまま卸す」というところから「ひやおろし」と呼ばれています。

2回目の火入れを行わないのは、じっくり熟成させたお酒の繊細な香りや味わいのバランスが、火入れをすると若干変化してしまう可能性があるからです。ひやおろしは熟成が進んだそのままの味わいを楽しめるお酒なのですね。

1度は火入れをしているので、生酒ほど冷蔵保存に気を使わなくても大丈夫ですが、それでも冷蔵保存をオススメします。

「ひやおろし」の味わいの特徴とオススメの飲み方

「ひやおろし」の楽しみ方

- ひやおろし(秋あがり)はゆっくりと旨味を堪能するためのお酒

- 料理に合わせて味わうのが◎

- 晩秋~冬にかけてさらに熟成が進んだお酒を「寒おろし」と呼ぶ

- 同じ蔵の新酒(できたてのお酒)と飲み比べるのも楽しい

先述のとおり、「ひやおろし」は熟成させることで味に円熟味が出て、バランス良く旨味が増した状態になるものが多いです。そのため、ひやおろしが出回る秋は「日本酒が最もおいしい季節」と呼ばれています。ただ、ここで誤解をする人が近年は少なくありません。

それは「最もおいしいと言うから飲んでみたら、思ったような味わいじゃなかった」というもの。

ひやおろしは半年熟成させているので、新酒のようなフレッシュさはほぼありません。甘酸っぱくて、フルーティーで、少し微発泡感があるというお酒を期待すると大きく裏切られることになるのです。

どちらかというと「ゆっくりと旨味を堪能する、料理と一緒に味わうお酒」という認識を持っているといいでしょう。

食前や食後に飲むというよりは、食中に料理と合わせて飲むのに向いているお酒が多いです。最近ではフレッシュな酸味と甘味、フルーティーな香りがある日本酒が人気ですが、そういったお酒とはそもそもベクトルの向きが異なります。

また、9月から出てくるひやおろしですが、最近では8月後半になると販売されているものも見かけます。棚を確保するために先に出ているのだと思いますが、「ちょっとそれはどうなのかな」とも思わされます。熟成をさせておいしくなるお酒だったら、早々に熟成を切り上げるよりも、長い期間しっかり熟成させた方がいいですよね。

実は「ひやおろし」は晩秋から冬にかけてはさらに熟成が進み、より旨味が深まるので、冬に買うのもオススメなのです。

日本名門酒会ではこのようなお酒を「寒おろし(かんおろし)」とも呼んでいます。さらにまろやかになったお酒は、鍋に合わせて味わうと抜群。温めて燗酒にしてもいいですね。いろいろ楽しんでみてください。同じ蔵の新酒と飲み比べてみるのも楽しいですよ。

「ひやおろし」で何を飲めばいい? オススメの銘柄を紹介

今回は、「楽天市場」で入手できるひやおろしを紹介します(2020年1月時点)。記事をご覧になったタイミングと銘柄によっては売り切れていたり、販売が終了していたりすることもあるかもしれません。そうした場合は次の秋まで待つことになります。

お酒との出会いは一期一会ということで、気になったら買ってみることをオススメします!

やまとしずく 純米吟醸 ひやおろし(秋田県・秋田清酒株式会社)

カテゴリ的には「辛口」なのですが、香りが甘く、旨味や酸味もあるので一瞬「甘口のお酒なのかも?」と感じるかもしれません。でも、後味はすっきりとしている辛口です。じっくり飲むと、香りと旨味と酸味のバランスがとても良く、いつまでも飲み続けたくなります。

この香りは、新たに開発されたという「AKITA雪国酵母」のおかげかもしれません。日本酒はお米のでんぷんを麹菌が糖分にし、糖分を酵母が発酵させてアルコールにします。

このとき、いわゆる香りの成分も多くは酵母が生み出すのです。AKITA雪国酵母は、いわゆるオフフレーバー(好ましくない香り)とされる「カプロン酸」の生成が少なめなのが特徴です。*3

もともと海外へ輸出するために、温度や光などの環境に左右されずに香りとおいしさを保つお酒を生み出す酵母として開発されました。なので、じっくり熟成させることで、よりいっそうおいしくなっているのですね。

黒龍(こくりゅう)吟醸 ひやおろし(福井県・黒龍酒造株式会社)

吟醸酒とは、60%以下の精米歩合(お米を磨いて残った割合。精米歩合60%とは、玄米を100%として40%以上を磨いているという意味。ちなみに一般的な白米は90%ほどになる)にし、醸造アルコールを加えて発酵させることで香味を調整し、低温で長期間発酵させる「吟醸造り」をしたお酒です。この「黒龍 吟醸ひやおろし」は福井県産の五百万石という酒米を55%になるまで磨いて醸されています。

強すぎない、穏やかで落ち着きのあるフルーティーな香りで、口に含むとじんわりと旨味が広がっていきます。適度な甘味、ほのかな苦味のバランスがとてもよく、口当たりが良すぎてスルスルと飲めてしまうお酒でもあります。これが熟成による円熟味ですね。

爽やかな酸味が後味をうまくまとめてくれているので、料理との相性はばっちり。「ひやおろし」らしいお酒です。

七田(しちだ)純米 七割五分磨き 雄町(おまち)(佐賀県・天山酒造株式会社)

七割五分磨きというのは、精米歩合が75%という意味です。お米は外側ほどさまざまな栄養を持っているため、磨けば磨くほどスッキリとした味わいになります。いわゆる「綺麗な酒質」ですね。

逆に磨かないと、複雑な味わいになります。例えば先ほど紹介した「黒龍 吟醸 ひやおろし」が精米歩合55%ですから、それよりも複雑な味わいをしているというのが予想できます。

そして、その予想に違わず複雑で力強い味わいのお酒です。フルーティーでありながら穏やかな香り、濃厚な旨味、そしてほろ苦さや渋味も感じます。このほろ苦さや渋味が、料理と合わせると抜群においしくなるのですね。個人的には食中酒で、鍋と合わせていただきたいお酒です。

一ノ蔵 特別純米 ひやおろし(宮城県・株式会社一ノ蔵)

「まるみとまろやかさを併せ持った軽快な味わい」がコンセプトのひやおろし。

これまでは、この酒蔵が造っている日本酒の中で、最もひやおろしに適していると判断したものをひやおろしにしていたのですが、これは最初から「ひやおろしにしよう」と設計して造られたお酒です。そのコンセプトが前述のものなのです。

味わってみるとなるほど、軽快な味わいというのがよく分かります。口当たりはまろやかで、酸味も甘味もあり、後味が爽やかでクイッと飲めてしまいます。でもしっかりと旨味もあるため、味の強い料理に負けません。むしろ、後味の爽やかさもあり、脂っこい洋食にもよく合うお酒です。

鶴齢(かくれい)特別純米 ひやおろし(新潟県・青木酒造株式会社)

このお酒、後ろのラベルをよく見ると「製造年月から蔵出年月まで鶴齢の雪室にて貯蔵熟成したお酒です」と書かれています。

雪室は簡単にいうと、天然の雪を利用した貯蔵庫です。最大の長所は温度幅の少なさ。電気を使った冷蔵庫だと、どうしても若干の温度ムラが出てしまいます。それが、お酒に対してわずかなストレスになるのですね。雪室を使うと温度は一定になるため、わずかなストレスも感じさせずに熟成が進むのです。

雪室で熟成された「鶴齢 特別純米 ひやおろし」は口当たりが穏やかでまろやか。それでいて口に含むとじわーっと旨味、甘味、酸味が広がっていきます。

後味はほのかな苦味が引き締めてくれるので、料理とも合わせやすいです。濃い味の料理にも負けない、しっかりとしたひやおろしですね。

伊乎乃(いおの)特別純米 無濾過原酒 ひやおろし(新潟県・高の井酒造株式会社)

「伊乎乃(いおの) 特別純米 無濾過原酒 ひやおろし」は、「越の初梅」「たかの井」を醸す「高の井酒造」と、ワインとお酒の専門商社「モトックス」が共同開発した日本酒です。

名前の「伊乎乃」は蔵のある小千谷(おぢや)市を含む魚沼地域を総称した旧地名です。その名前の通り新潟県にこだわり、魚沼産の五百万石(酒米)、蔵の敷地にある超軟水の井戸水を使って醸されました。

穏やかでやや甘めの香りとまろやかな旨味を持っていて、口に含むと一気に旨味や酸味がやってきます。

それでいてバランス良くまとまっていて、後味はほのかな余韻を残しつつ、スッと消えていきます。料理を決して邪魔せず引き立てる名脇役といった味わいです。これも、秋冬の季節にはお鍋でいただきたいお酒ですね。

南 特別純米 ひやおろし(高知県・有限会社 南酒造場)

高知県のお酒なのですが、ラベルの右上に「出羽燦々(でわさんさん)」と書かれていますね。これは山形県が開発したオリジナル酒造好適米(酒米)で、非常に優れたお米です。

この「南 特別純米 ひやおろし」はその出羽燦々を使い、高知酵母で醸したお酒です。日本酒蔵では基本的にお米は自分たちで育てるのではなく、よそから購入しています。なので高知県の蔵が山形県のお米を使うというようなこともできるのですね。

味わいは穏やかで旨味がのった辛口です。口当たりが優しく、スッと入るのですが、旨味がじんわりと広がっていきます。飲み下すと、スッとキレる辛口なので、脂ののった料理と相性抜群。洋食などと合わせてもいけます。個人的には、高知県の名物である鰹のたたきと一緒に味わいたいですね。

石鎚(いしづち)特別純米 ひやおろし(愛媛県・石鎚酒造)

ラベル右上にある「槽搾り(ふねしぼり)」とは、日本酒の搾り方のひとつです。

日本酒はお米と米麹を酵母で発酵させて造るのですが、その発酵をしている状態を「もろみ」と言います。このもろみをろ過することで、酒粕(固体)と清酒(液体)とに分離させるのです。この作業が「搾り」です。

「槽搾り」はもろみを酒袋という布の袋に入れて重ね、上におもりをのせてゆっくり搾る方法です。この道具が文字通り舟の形をした「槽(ふね)」という道具なので、「槽搾り」と呼ばれています。通常の搾り方よりも強い圧力をかけずに搾ることができるため、雑味が少なくなるという特徴があります。

その通り、口当たりがまろやかで、綺麗でスッキリと飲みやすいお酒です。でもしっかりとしたコクがあり、酸味を感じられます。この酸味が、料理ととても合うのですね。温めても料理ととてもよく合います。寒い日は燗酒にするのもオススメです。

まとめ

秋に出る「ひやおろし」は基本的には秋の味覚と相性抜群です。冬まで熟成が進んだ「寒おろし」を鍋などに合わせるのもまたいいでしょう。冬に飲む「ひやおろし」はぜひ試してもらいたいです。

ただやっぱり「フレッシュでフルーティーな香りのお酒」とは違う種類のおいしさであることは覚えておかなければなりません。

食中酒として優れた「ひやおろし」は、必ずしも食前酒などに向いているわけではないということですね。 料理と合わせて、さまざまな「ひやおろし」を楽しんでみてください!

著者:杉村啓

醤油やお酒といった発酵や調味料をこよなく愛するライター。愛称(?)は「むむ先生」。おいしいお酒やおもしろいお酒の情報を聞きつけると現れたりします。最近では京都の街をふらふらと「いけず石」を求めてさまよっていたりもします。良い「いけず石」を見かけたらぜひご一報を。近著に『白熱日本酒教室』(星海社/漫画版全3巻/新書)、『グルメ漫画50年史』(星海社)、『醬油手帖』(河出書房新社)など。

醤油やお酒といった発酵や調味料をこよなく愛するライター。愛称(?)は「むむ先生」。おいしいお酒やおもしろいお酒の情報を聞きつけると現れたりします。最近では京都の街をふらふらと「いけず石」を求めてさまよっていたりもします。良い「いけず石」を見かけたらぜひご一報を。近著に『白熱日本酒教室』(星海社/漫画版全3巻/新書)、『グルメ漫画50年史』(星海社)、『醬油手帖』(河出書房新社)など。 Twitter :https://twitter.com/mu_mu_ ブログ :醤油手帖

関連記事

ソレドコでTwitterやってます!

今回紹介した「ひやおろし」

*1:とっておいたお米を使って、空調を効かせた蔵で全シーズンに造る「四季醸造」もありますが、基本的には秋から春が日本酒造りのシーズンと考えるといいでしょう。

*2:ちなみに、「酒造年度」と呼ばれるお酒の世界での暦では、7月1日から翌年の6月30日までが同じ酒造年度として数えられます。「令和元年醸造」と書かれていたら、令和元年7月1日から令和2年6月30日までに造られたお酒という意味です。

*3:ちなみに、似た名前ですが「カプロン酸エチル」はリンゴやメロンのような好ましい香りがします。