「緑茶ハイ」とは、焼酎などスピリッツを緑茶で割ったカクテルのこと。「緑茶ハイボール」を略した言葉とされます。

わりとどの居酒屋でも見かける定番ではあるものの、さほど注目されることもない地味な存在……。

……などとあなどるのは大間違いです!!

つい声を荒げてしまいましたが、実は筆者自身、緑茶ハイのことをめちゃめちゃあなどっていました。緑茶ハイというと、脂っこいつまみばかり頼んでしまった時のヘルシー要員として投入する免罪符みたいな立ち位置で、積極的に選ぶものではないという評価でした。

しかし、それは単に「本当にうまい緑茶ハイ」に出会っていなかっただけなのかもしれません。実は、緑茶ハイをはじめお茶割りは、いろいろこだわって作ればどこまでも伸びしろのあるお酒みたいです。

今回、そんなすごいお茶割りの存在を教えてくれたのが、「茶割」オーナーの多治見智高さん。

多治見智高さん

多治見智高さん多治見さんが経営する「茶割」では、100種類のお茶割りと100種類の唐揚げが楽しめる

「茶割」は都内に3店舗を構える“お茶割り専門店”。従来のお茶割りのイメージを覆す、お洒落に垢抜けた、最高においしい“ティーカクテル”を味わうことができます。

数年前、お茶割りの可能性と魅力に開眼し、研究を重ねてきた多治見さんによれば、お茶割りは「茶葉の種類」「お茶の淹れ方」「お酒との組み合わせ方」などによって驚くほど味が変わる、奥深いお酒なのだとか。

そこで今回は、多治見さんに自宅でもできる“最高の緑茶ハイ”の作り方、さらにはほうじ茶とウイスキーを組み合わせた新感覚のお茶割りのレシピをレクチャーしていただきました。

最後は多治見さん直伝のレシピを用いて、筆者も自宅で実践。特に技術がなくても最高にうまいお茶割が作れるようになりましたので、みなさんもぜひお試しください!

※取材は、新型コロナウイルス感染対策を講じた上で実施しました

茶割オーナーが教える「おいしい緑茶ハイ」を作るポイント

── 今日はよろしくお願いします。“最高の緑茶ハイ”を教えていただきに参りました。

多治見さん 分かりました。ただ、最初に説明しておくと、一般的に「緑茶」とされているものってさまざまな種類があるんですよ。「煎(せん)茶」とか「茎(くき)茶」とか。なので「最高の緑茶ハイ」と一言でいっても、「これ!」というのは正直ないんですね。

さらに言うと、「最高の」というのも難しいかもしれません。元も子もない話ですが、結局は人それぞれの好みがあるので。「どのゴールを目指すか」によって、選ぶ茶葉や淹れ方も変わってきますからね。

ただ、僕らは僕らなりに「これがベスト」だと思う茶葉を選び、淹れ方やお酒との合わせ方を工夫しています。今日は、それをご紹介しますね。

── お願いします!

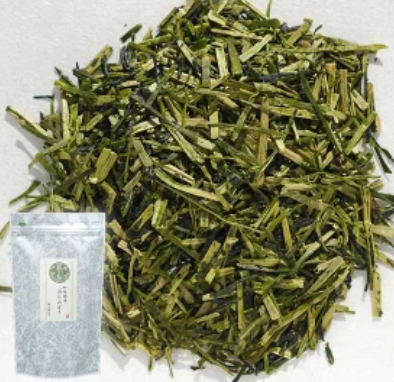

茶割で使用している茶葉。お茶屋さんと相談しながら、お茶割りに適したものを厳選している

茶割で使用している茶葉。お茶屋さんと相談しながら、お茶割りに適したものを厳選しているお茶は「温度」が大事。茶葉の特徴や合わせるお酒によって変える

── まず、お茶の淹れ方のポイントを教えていただけますか?

多治見さん 一番のポイントは「温度」です。温度帯により、茶葉のどの成分が強く引き出されるかが変わってきます。すごくざっくり分けると、高い温度で淹れれば渋みが強く出ますし、低い温度で淹れると甘い感じになる。

── 「甘く出したお茶は、このお酒に合う」みたいに、お茶の淹れ方によってお酒の組み合わせも変わりますか?

多治見さん 変わりますね。ウォッカなどのドライなお酒なら、ちょっと苦く淹れたお茶の方が相性はいいです。

一方、少し甘みのある焼酎や、しっかり甘いカシスなどと合わせるなら、お茶も甘めに淹れた方がいいですね。茶葉も淹れ方も、お酒との組み合わせも無数にあるので、方向性は無限に広げられますよ。

── 茶割さんの「お茶割り」メニューも、いろんな組み合わせがありますもんね。

「蕎麦茶×ラム」「玄米茶×ブランデー」など、組み合わせを自由に選べるのが楽しい

多治見さん そうですね。先ほどもお伝えした通り緑茶だけでもいろいろあって、例えば茶割の学芸大学店では「煎茶」「茎茶」「玄米茶」を用意しています。ここでは、煎茶と玄米茶は熱湯で淹れ、茎茶は少しぬるめのお湯で淹れていますね。

── つまり、煎茶と玄米茶は渋みを、茎茶は甘みを強く出すように淹れると。

多治見さん はい。茶葉の性質に合わせ、淹れ方を変えるのがいいと思います。例えば「茎茶」は少し甘く、旨味成分が多い。ぬるく淹れた方が、その性質が引き立ちますから。

お茶に合わせる「お酒」の選び方。焼酎以外も楽しんでみよう!

── お酒はどんなふうに組み合わせたらいいですかね? 「お茶割り」っていうと、焼酎のイメージですけど。

多治見さん 確かに、「ハイ」とか「割り」といえば、焼酎ですよね。でも、それもなんでもありだと思います。

例えば、「抹茶」と「カシス」を組み合わせてみるとか。抹茶って抹茶スイーツがはやったことで甘いイメージがありますけど、本来はすっきりした味わいです。甘いカシスリキュールとの相性もよく、飲むと抹茶本来の味や香りが感じられますよ。

── おすすめの組み合わせは後でうかがうとして、逆に、お茶と合わせることを推奨しないお酒はありますか?

多治見さん お茶の香りを著しく損なうようなお酒は避けていますね。例えば、ゴリゴリのハーブリキュールとかだと、全てハーブに持っていかれてしまうので。広い意味ではハーブもお茶だから、飲んだときにどれがお茶の香りなのか分からなくなっちゃうんです。

── 香りの主張が強過ぎるお酒は避けた方がいい?

多治見さん それが、全てダメとも言い切れなくて。例えば、泡盛とか芋焼酎とかは、わりと香りが強いじゃないですか。でも、お茶とは香りのベクトルが違うので、合わせたときにちゃんとそれぞれを感じることができます。

芋焼酎の香りは苦手だけど、お茶割りにすると飲めるという人もいますよ。お茶とケンカしない方向性のものであれば、お酒は香りが強くても問題ないと思います。

── なるほど。お茶とお酒、両方の香りが楽しめるのもお茶割りならではですもんね。

多治見さん そうですね。そこは楽しんでほしいです。

── ちなみに、お茶とお酒のグレードを上げたら、お茶割りもその分おいしくなるんでしょうか?

多治見さん だと思います。ただ、それぞれの「ランク」はそろえた方がいいですね。高級な茶葉を使うなら、同じくらいプレミアムなお酒を使った方がいい。逆に、安価な茶葉なら、お酒も近い価格のものにすると相性がいいです。基本的に高価な方が精錬度合いは高いため、安価なものと合わせると安い方の主張が勝ってしまうんですよ。

── つまり、足を引っ張ってしまうと。

多治見さん まあ、そういうことですね。お酒と料理の「ペアリング」の考え方と一緒です。あとは、色が近いもの同士の方が合うなど、いろいろあります。

例えば、ウイスキーとほうじ茶、アールグレイとブランデーは同じ茶色同士なので相性がいいですね。ペアリングの考え方を応用すると、自分にとって最高のお茶割りを見つけやすくなると思います。

▼ お茶と温度

- 高い温度で淹れると、渋みが強く出る(煎茶と玄米茶)

- 低い温度で淹れると、甘みが出る(茎茶)

- 苦めに淹れたお茶には、ウォッカなどのドライなお酒が合う

- 甘めに淹れたお茶には、少し甘みのある焼酎や甘いリキュールが合う

- お茶の香りを著しく損なうようなお酒は避ける

- ただし、お茶とケンカしない方向性のものなら香りが強いお酒でもOK

- お茶に合ったランクのお酒を選ぶ

- 高級な茶葉には高級なお酒、逆に安価な茶葉にはその価格に近いお酒を選ぶ

- お茶の色に近いお酒を選ぶ

- ウイスキーとほうじ茶、アールグレイとブランデーなど

茶割オーナーが伝授! 自宅でできる「おいしいお茶割り」の作り方

ここからは多治見さんに、「最高においしい緑茶ハイ」と、ほうじ茶を使ったお茶割り、2種類の作り方を教えてもらいました。

緑茶ハイなのにフルーティーな「茎茶」×「ジン」

まずは「茎茶」と「ジン」の組み合わせです。

<多治見さんからのアドバイス>

お湯の温度は80℃。今回は茎茶なので、茶葉にお湯をゆっくり静かに注ぎ、旨味や甘みを引き出します。逆に、渋みを出したい時は急須を揺らすなどして茶葉に刺激を与えてください。お湯を注いだら、急須に蓋をして少し冷まします。

2杯分作るなら、茶葉は3gが目安ですね。ただ、もっと濃くしたい場合など、お好みで分量は調整してください。

<多治見さんからのアドバイス>

急冷することで、香りと味を長く保てます。ちなみに、お茶は「ゴールデンドロップ」と呼ばれる最後の一滴に、旨味が凝縮されています。なので、しっかりゴールデンドロップまで落としてください。

<多治見さんからのアドバイス>

お茶とお酒の割合は、好みで調整してみてください。茶割では、お茶180〜200mlに対し、ジン30mlの割合にしています。

── 美しい…。なんだか気品が漂う緑茶ハイですね。飲んでいいですか?

多治見さん どうぞ。

── いただきます……。ああ、おいしい……。この感想で合ってるか分からないけど、ちょっとゆずっぽい香りがしますね。もちろん、お茶のいい香りもしっかり感じられるんですけど。

多治見さん 間違ってませんよ。ゆずっぽさは、ジンからきているものだと思います。

── でも、ジン単体だとこんなに香りませんよね? お茶とジンを合わせることで、両方の香りがより強調されてる!

多治見さん ジンってジュニパーベリーという果実とさまざまなハーブ、木や果物の皮なんかを蒸留して香り付しているお酒なんですけど、そのボタニカルな香りとお茶由来の香りの相性が抜群なんです。お互いの良さを引き立て合ってくれるんですよ。お茶の香りを損なわず、ジンのフルーティーな部分も強調される。

── 本当にいい香り……。あと、馬鹿みたいな感想ですけど、「おしゃれな味」がします。

緑茶以外もある。香りの新境地が楽しめる「ほうじ茶」×「ウイスキー」

続いて、「ほうじ茶」と「ウイスキー」の組み合わせです。基本的な流れは先ほどと同じですが、お湯の注ぎ方や温度が少し異なります。

<多治見さんからのアドバイス>

ほうじ茶は100℃の熱湯で淹れた方がおいしいです。また、茶葉に荒々しく叩きつけるように、お湯を注いでください。そうすると、ぐっと香ばしさが引き出されます。抽出時間は短めにします。

<多治見さんからのアドバイス>

ほうじ茶は「ゴールデンドロップ」まで注ぎきらずに、上澄みの部分だけを使うと、澄んだ味わいのほうじ茶になりますよ。

<多治見さんからのアドバイス>

割合はウイスキー30ml、お茶180〜200ml。さっきの緑茶ハイと同じです。ほうじ茶もウイスキーもローストの香りが特徴なので、相性がいいですよ。

── では、こちらもいただいてしまいます。……うわ、なんだこれ! 全く新しい味と香りになりますね。ほうじ茶だけの香りじゃなくて、まったく別物のロースト感というか。スモーキーなんだけどマイルドというか。それから、雑味が全くない。するっと飲めてしまう。

多治見さん ウイスキーの尖った部分を、お茶が包んでくれる感じですよね。

── まさにそんな感じですね。おいしいです。

自宅で“最高の緑茶ハイ”を作ってみた

── これまで飲んできたお茶割りとまるで別物で、本当に感動しました。これ、自分でも作ってみたいんですが、市販されている茶葉でおすすめはありますか?

多治見さん 甘めと渋め、どちらが好みですか?

── どちらかというと、甘めですね。

多治見さん であれば、「おくみどり」という品種の煎茶がいいと思います。よく抹茶に使われる品種で甘み成分のテアニンを多く含む茶葉です。茶割でも使っています。

甘みを引き出すために、沸かしたお湯を70〜80℃に冷ましてから淹れてください。合わせるお酒は甲類焼酎やウォッカなどクセのないものにして、お茶の香りと味をより引き立たせるようにしてもいいかもしれません。

── ありがとうございました。やってみます。

というわけで、やってみました。家で。なお、家でやってるっぽさ演出のため、以下キッチンにて自撮りでお送りします。

多治見さん推奨の「おくみどり」煎茶。今回は茶割で仕入れている茶葉をお裾分けいただきましたが、インターネットでも購入できます。

合わせるお酒は、みんな大好き「キンミヤ焼酎」。ホッピーのお供として知られる甲類焼酎で、「クセのないもの」という多治見さんの条件にも合致。なお、コンビニで買えます。

甘さを引き出したいので、お茶を淹れるお湯の温度は80℃くらい。1〜2℃の誤差ならさほど味に影響はないそうなので、まあ大体のところで。

氷にキンミヤを入れてなじませておきます。

そこへお茶を一気に注ぎます。ゴールデンドロップまでしっかりと。

なお、多治見さんはお茶を急冷してから、別のグラスでお酒と混ぜていましたが、このように急冷と調合を同時にやっても問題ないそう。なんなら、氷とお酒を入れたグラスに熱いお茶を直接注いでしまってもOKとのこと。1杯ずつ作るなら、その方がラクです。

多治見さんいわく「自宅で作るなら、なるべくズボラにやるのがいいと思います」とのことなので、遠慮なくそうしましょう。

ただし、このやり方だと氷が溶けて酒が薄まるので、何度か試してベストな割合を導き出しましょう。キンミヤの場合、お茶200mlに対し40〜50mlくらいが僕はちょうどよかったです。

そして、初めて作ったお茶割りを飲んでみたところ……。

……うまい。

茶割でいただいたものに比べ、こちらは“お茶感”がぐっと感じられる1杯です。すっきりクセのないキンミヤ焼酎が相方だと、こうもお茶の個性が強調されるとは。ティモンディ(強烈なボケ・高岸氏の個性を、控えめなツッコミ・前田氏が引き立てるお笑いコンビ)みたいな緑茶ハイでした。

ともあれ、この「多治見さん流お茶割り」。おいしいうえに超簡単で、家飲みレベルが格段に上がります。皆さんもぜひお試しください。

取材・文:榎並紀行(やじろべえ)

「茶割」撮影:関口佳代

協力:「茶割」学芸大学店

ソレドコでTwitterやってます!

今回紹介した商品

「煎茶」を詳しく見る

「茎茶」を詳しく見る

「玄米茶」を詳しく見る

「ビーフィーター」を詳しく見る

「ジン」を詳しく見る

「ほうじ茶」を詳しく見る

「ウイスキー」を詳しく見る

「おくみどり」を詳しく見る

「キンミヤ焼酎」を詳しく見る

「料理用温度計」を詳しく見る

「急須 ガラス」を詳しく見る