マンガの沼の住人たちに、「縁もゆかりも、それまで訪れたこともなかったけど、その作品を読んでその地域へ訪れたくなった作品」をセレクトしてもらいました。旅の予習にマンガはいかがでしょうか。

第5回は長崎県長崎市を舞台にした『第九の波濤』を、杉村啓(むむ)さんが紹介。作品にハマると長崎大学に通いたくなるといいます。

「今月の選出者/今月の作品(街)」として毎月1作品を紹介していきます。

- ぶち猫さん/『町でうわさの天狗の子』(奈良県奈良市)

- 梅本ゆうこさん/『そのへんのアクタ』(鳥取県鳥取市)

- Dainさん/『ぱらのま』(東京都新宿区四ツ谷)

- ひらりささん/『波よ聞いてくれ』(北海道札幌市)

- 杉村啓さん/『第九の波濤』(長崎県長崎市)(この記事です)

こんにちは。ソレドコでは調味料やお酒の記事を中心に記事を書かせてもらっている杉村啓です。実は「グルメ漫画研究家」という肩書きも持っており、グルメ漫画と聞けば片っ端から読みまくり、その歴史をまとめた『グルメ漫画50年史』という本を上梓しています。

グルメマンガの他に好きなのが学校もの。中でも「(何も知らない)主人公がひょんなことから専門性の高い学校へ通うことになり、新たな知識を得るとともに人間的にも成長していく」ジャンルです。『動物のお医者さん』『もやしもん』『銀の匙』などが好きと言ったら分かりやすいでしょうか。

「動物のお医者さん」を詳しく見る

「もやしもん」を詳しく見る

「銀の匙」を詳しく見る

今回紹介する「ご当地マンガ」は、そういった学校もののジャンルで、長崎を舞台にした草場道輝先生の『第九の波濤』です。

『第九の波濤』は、都会っ子でオシャレとSNSが大好きな海老原湊(えびはらみなと)が、ひょんなことから長崎大学水産学部に入り、「海」についてあらゆることを学び、成長していくというストーリー。はい、まさに好みにピッタリのマンガなのです。

ファッション系の話題をSNSで発信し、フォロワー数は1万人。将来はアパレル系に進みたかったはずの湊がどうして長崎大学水産学部に入ったのか。

『第九の波濤』第1巻より ©草場道輝/小学館

一目ぼれした平良凪子(たいらなぎこ)が「水産大学」に進むと聞いたからなのでした。

凪子とは父親の十七回忌で長崎を訪れた際に出会います。それから急きょ後期日程で長崎大学を受験し、晴れて合格。水産学の世界へ足を踏み入れます。

水産学に興味があるわけではなかったはずなのに、大学でさまざまな仲間と知り合い、出会いと別れを経験し、海について学んでいくことで将来の夢を持ち、人間的に一回りも二回りも大きく成長していくという、このジャンルにおいて王道のストーリーなのです。

この作品のポイントになるのは「長崎大学」。作者が卒業した大学と学部の実名を出しているだけあって(ほかは「早狭田大学」のように少し名前を変えています)、実際の最先端技術が紹介されています。ちなみに監修をされている長崎大学水産学部教授の高谷先生は、草場先生の同期なのだとか(2巻おまけマンガより)。

例えば作中で大きなテーマになってくる「海洋技術クラスター構想」というものがあるのですが、これは実際に長崎大学のページにも載っています。

『第九の波濤』第10巻より ©草場道輝/小学館

この図を見た瞬間、湊に衝撃が走ります。

『第九の波濤』第10巻より ©草場道輝/小学館

洋上風力発電「はえんかぜ」を中心にして養殖、水産加工、漁船漁業などを行う大規模な海洋エネルギー構想なのです。中には、世界最大級の海流である黒潮を活用して発電を行う「海流発電システム」なども登場。海に関するあらゆることをつなげていく構想と思うといいでしょう。

こういった最先端の技術について主人公たちが学ぶ描写がとても丁寧なので、読んでいくとこちらも「海」についての知識が深まっていくのです。実際に、読んでいて面白そうな技術が出てくると検索し、調べていく楽しみもあります(もちろん作中でも説明されます)。

このマンガを読むときに、ちょっとだけ意識しておいた方が良い点があります。

それは、かなり綿密に取材をして「リアル」なため、専門性の高いことを学ぶのは2年生、3年生になってからということ。1年生の間はまだどの専門コースに進むのかも決まっていない分、基礎体力作りのような描写になるのです。いや、本当に軍隊式にしごかれるシーン(現在の長崎大学ではやっていないようです)などもあります。

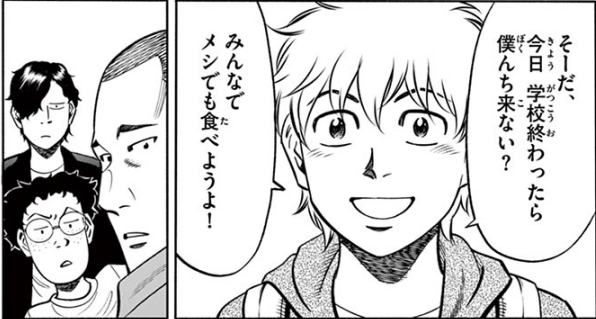

最初のうちは湊があまりにも軟弱な都会っ子で、性格が合わないと思う方もいるかもしれません。ですが、湊はそもそも大学に入ったのが、一目ぼれをした女の子とお近づきになりたいという動機であるように行動力の権化。さらには、物おじしないで誰とも壁を作らないコミュ力お化けでもあるのです。次から次へとさまざまな人と知り合い、つながっていきます。

『第九の波濤』第2巻より ©草場道輝/小学館

これが、海に関するあらゆることをつなげる「海洋技術クラスター構想」と合わさっていくのですね。話の見せ方が本当にうまい!

東京から進学した湊を通して、知らない街・長崎での生活を追体験できるという幸せを味わえるのも本作の特徴。何せ、好奇心旺盛で行動力の権化とも言える湊ですから、少しでも興味を持ったらすぐにアポをとり、実際にその地へ訪れます。

そのため、海に比べるとそれほど多くはないのですが、長崎ならではの街並みや行事、各地の食文化の描写もたくさん出てきます。

例えば、湊は坂の上にある眺めの良い部屋を借りるのですが、坂の多い長崎では低い方がステータスが高いのだとか。なぜなら、毎日きつい坂を登り降りしなくて済むから。関東平野で育ち、現在は平坦な京都に住んでいるためか、私にはこの発想が全く無く、「坂の街の常識」に湊と同じく衝撃を受けたエピソードです。

『第九の波濤』第2巻より ©草場道輝/小学館

お盆には精霊流し(しょうろうながし)の爆竹無礼講の洗礼を受けます。精霊流しは故人の霊を弔うための伝統行事。「鼓膜が破れそうだ!!」というセリフがあるのですが、街に爆竹の音が鳴り響く状況って、気になりますよね?

ここまで派手なお盆、というより「お祭り」は体験したことがないので、一度現地で味わってみたいと常々思っております。

『第九の波濤』第6巻より ©草場道輝/小学館

私のようなグルメ好きに需要が高い、長崎の食文化も紹介されます。鯨食についての話、養殖の話、なぜ魚は大きくなると大味なのか、熟成させるとおいしくなるのかという話、かまぼこなど加工品の話……などが、主人公たちの学んでいることと関わり合いながら出てくるので、よりおいしそうに感じられるのです。

長崎の郷土料理「卓袱(しっぽく)料理」も出てきますよ。もともと長崎は江戸時代の鎖国中にも出島があり、海外に唯一開かれていたところです。そこで和(日本)・華(中国)・蘭(オランダ、もしくはポルトガルなどの西洋)が絶妙に融合した「和・華・蘭(わからん)」文化が花開いていきました。その郷土グルメの粋が卓袱料理なのです。

卓袱料理の「卓」はテーブル、「袱」はテーブル・クロスという意味。一つのテーブルを囲んで、人数分が一緒に盛られた大皿料理を各自が取り分けて食べるのが流儀です。ちょっと中華料理の大皿っぽいですよね。

味わいは全体的に甘めです。というのも、前述の通り海外に開かれていたため、当時は貴重品だった砂糖が手に入りやすかったこともあり、ごちそうほど砂糖をたくさん使う文化があるんですね。

食事は「おひれをどうぞ」と女将の挨拶から始まります。書いていたら、今すぐにでも食べに長崎へ行きたくなってしまいました!

『第九の波濤』第8巻より ©草場道輝/小学館

長崎にはかなり前に行って、少し観光をしたことがあります。長崎の人に「おすすめのちゃんぽんは?」と聞いて「リンガーハット」と答えてもらうお約束も経験しています。でも、池島や軍艦島に行くのがメインだったため、あまり市内をじっくりと巡ったとは言い難い状況でした。海の上でも船酔いでぐったりしていましたし。

ですが、『第九の波濤』にハマると、海のことについてもっと知りたくなりますし、長崎のあちこちも回りたくなります。坂もそこまできついのか、何日か滞在して体験したいし、何より長崎大学に通って最先端の技術の話を学びたくなります。そして長崎の食文化を味わい尽くしたい!

もろもろが落ち着いたら(酔い止めをたくさん持って)長崎へ行こうと思っています。

「長崎のガイドブック」を詳しく見る

「長崎県長崎市」の名産品を見てみる

最後に。この作品について検索しようとするとGoogleサジェスチョンに重大なネタばらしをされてしまうので、そういうことを気にする方はタイトル名であまり検索しない方が良いですよ。

「今月の選出者/今月の作品(街)」として毎月1作品を紹介していきます。

- ぶち猫さん/『町でうわさの天狗の子』(奈良県奈良市)

- 梅本ゆうこさん/『そのへんのアクタ』(鳥取県鳥取市)

- Dainさん/『ぱらのま』(東京都新宿区四ツ谷)

- ひらりささん/『波よ聞いてくれ』(北海道札幌市)

- 杉村啓さん/『第九の波濤』(長崎県長崎市)(この記事です)

おうち時間にマンガを読もう!

著者:杉村啓

Twitter:@mu_mu_

ブログ:醤油手帖

ソレドコでTwitterやってます!

今回紹介した商品

「第九の波濤」を詳しく見る

「動物のお医者さん」を詳しく見る

「もやしもん」を詳しく見る

「銀の匙」を詳しく見る

「長崎のガイドブック」を詳しく見る